Med Campus III.

komplette Erstuntersuchungen (Anamnese, Sonographie mit ggf. Punktion, Szintigraphie, Labor) bei Ve...

komplette Erstuntersuchungen (Anamnese, Sonographie mit ggf. Punktion, Szintigraphie, Labor) bei Verdacht auf Struma (Kropf), Hyper- oder Hypothyreos...

In unserem Schilddrüsen Zentrum wird das gesamte Spektrum der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten (mit Ausnahme der Hochdosis-Radiojodtherapie) angeboten. Neben der klinischen Untersuchung werden routinemäßig eine Ultraschalluntersuchung des Halses sowie je nach klinischer Notwendigkeit auch eine sog. Schilddrüsenszintigraphie durchgeführt. Damit können „kalte“ von „warmen“ bzw. „heißen“ Schilddrüsenknoten differenziert werden. Sonographisch gezielte Punktionen werden bei nachgewiesenen Schilddrüsenknoten ebenfalls angeboten.

Ergänzt wird das diagnostische Angebot durch die Analyse der Laborparameter, die im institutseigenen Labor bestimmt werden. Eine rasche Diagnosestellung und Befundübermittelung wird dadurch gewährleistet.

Zudem besteht eine enge Kooperation mit der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie bezüglich Schilddrüsenchirurgie bzw. mit der Universitätsklinik für Augenheilkunde bei Patientinnen und Patienten mit einer sog. Endokrinen Orbitopathie (Mb. Basedow).

Patientinnen und Patienten mit einer Schilddrüsenüberfunktion bzw. bei einer krankhaft vergrößerten Schilddrüse können an unserem Institut auch ambulant mittels Radiojod therapiert werden. Dies geschieht durch das Schlucken einer Kapsel.

Abklärung, Behandlung und Nachsorge folgender Krankheitsbilder:

Entzündungsdiagnostik Knochenuntersuchungen Herzuntersuchungen Nieren- und Harnwegsuntersuchungen L...

Entzündungsdiagnostik Knochenuntersuchungen Herzuntersuchungen Nieren- und Harnwegsuntersuchungen Lungenuntersuchungen neurologische Untersuchungen D...

Wir untersuchen entzündliche Prozesse im Rahmen von orthopädischen bzw. unfallchirurgischen Erkrankungen, „fever of unknown origin“ (FUO) – also Fieberzustände ohne erkennbaren Grund, Sarkoidose (Morbus Boeck) und Tuberkulose.

Wir verwenden dazu 99mTechnetium-markierte Antikörper (Halbwertszeit ca. 6 Stunden) gegen Oberflächenstrukturen von weißen Blutkörperchen (Granulozyten – wichtiger Teil der Körperabwehr) sowie 18FDG am PET-CT (erhöhter Stoffwechsel in Entzündungen).

Zeitbedarf: am Vormittag Injektion, 2 bis 5 Stunden später Abbildungen, je nach erforderlichen Darstellungen 20 bis 40 Minuten lang; bei den meisten orthopädischen und unfallchirurgischen Fragestellungen werden zusätzlich schon unmittelbar nach der Verabreichung des Tracers für 5 bis 10 Minuten Bilder gemacht, um die Durchblutungsphase darzustellen.

Wir untersuchen Patientinnen und Patienten mit fraglichen Krebs-Absiedlungen und nach (osteoporotischen) Knochenbrüchen, bei orthopädischen und unfallchirurgischen Fragen wie Prothesenlockerung, Aktivität oder Abheilung einer Knocheneiterung, versteckten Knochenbrüchen bzw. ob diese älter, frisch oder stabil (nach fraglich wirksamer Verschraubung) sind, bei Knochennekrosen etc..

Wir verwenden dazu 99mTechnetium-markierte Phosphorverbindungen (Halbwertszeit ca. 6 Stunden, dazu auch relativ rasche Ausscheidung), welche von den knochenaufbauenden Zellen (Osteoblasten) je nach ihrer momentanen Arbeitsleistung aufgenommen werden. Ähnliche Untersuchungen sind auch am PET-CT (mit Natrium-Fluorid – Na18F) möglich.

Zeitbedarf: am Vormittag Injektion, 2 bis 5 Stunden später Abbildungen, je nach erforderlichen Darstellungen 20 bis 40 Minuten lang; bei den meisten orthopädischen und unfallchirurgischen Fragestellungen werden zusätzlich schon unmittelbar nach der Verabreichung des Tracers für 5 bis 10 Minuten Bilder gemacht, um die Durchblutungsphase darzustellen.

Wir untersuchen in erster Linie den Herzmuskel (Myocard) auf die durchblutungs- und damit sauerstoffversorgungsbezogene Gegebenheiten; dabei wird ein Vergleich zwischen Ruhezustand und Verhältnissen unter Belastung gezogen, sodass man abschätzen kann, ob Teile des Herzmuskels einer Infarktgefährdung durch ein Herzkranzgefäß-Problem unterliegen. Ebenso gibt es Möglichkeiten, die Herzmuskelleistung zu überprüfen und aus dem herzeigenen Reizleitungssystem Schlüsse auf die Natur parkinsonartiger Erkrankungen zu ziehen.

All diese Untersuchungen sind dabei der genauen Indikationsstellung durch (kardiologische) Internistinnen und Internisten, ausnahmsweise auch durch Allgemeinmediziner/-innen, unterworfen, die letzterwähnte Untersuchung der von Neurologinnen und Neurologen.

Wir verwenden für die Myocard-Darstellung 201Thallium(Tl)-Chlorid bzw. 99mTechnetium(Tc)-markierte Verbindungen, die die Funktionsfähigkeit der Herzmuskelzellen anzeigen. Für eine alleinige Muskelleistungs-Diagnostik kann man körpereigene rote Blutkörperchen in einem sehr einfachen Vorgang mit 99mTc markieren, für die Darstellung des Reizleitungssystems verwendet man eine Art von Nerven-Botenstoff, der mit 123Jod markiert ist (MIBG).

Zeitbedarf: Für die Tl-Myocardszintigraphie muß man rund 5½ Stunden veranschlagen (Belastung plus Aufnahmen ca. 40 bis 50 Minuten, dann Erholungsphase vom 3 bis 4 Stunden, Ruheaufnahmen noch einmal 25 Minuten). Mit 99mTc können andere Protokolle verwendet werden, auch eine Verteilung der Untersuchung auf zwei Tage ist möglich. Für die alleinige Muskelleistungsdiagnostik muss man 1 bis 2, für die MIBG-Untersuchung 5 Stunden veranschlagen.

Wir untersuchen einerseits mittels dynamischer Nierenszintigraphie, bei der sozusagen ein Film über die Anreicherung des Tracers in den Nieren und die darauf folgende Ausscheidung erstellt wird (typischerweise Dauer 20 bis 45 Minuten lang), wobei man Aussagen über die jeweilige Arbeitsleistung der einzelnen Niere und über das Verhalten bei Abflußhindernissen und anderen Störungen der Harnwege treffen kann; andererseits hilft uns die statische (Standbilder) Nierenszintigraphie bei z. B. entzündlich geschädigten Nieren (Pyelonephritis), Details über das Ausmaß der Schädigung zu erkennen.

Wir verwenden dazu 99mTechnetium-markierte Verbindungen, die entweder ebenso rasch aus den Nieren ausgeschieden werden, wie sie zuvor aufgenommen wurden (MAG3), oder solche, die in den Nieren längere Zeit gebunden bleiben (DMSA).

Zeitbedarf: Die dynamische Untersuchung dauert, Vorbereitungen etc. eigerechnet, durchschnittlich 45 Minuten; in seltenen Sonderfällen (zwei Durchgänge, um z. B. im Sitzen und im Liegen Vergleiche bei „Wandernieren“ anzustellen) länger. Die statische Untersuchung umfasst die Injektion, 90 bis 120 Minuten Wartezeit und dann noch ca. 30 Minuten Abbildungen (einfache und Schnittbilder).

Für diese Untersuchungen ist zur Vorbereitung gute Flüssigkeitsaufnahme wichtig.

Wir untersuchen die Durchblutung (Perfusion) der Lunge, welche fast immer eng mit deren Gasaustausch-Funktion verknüpft ist, und können auch die Belüftung der Lunge per Inhalation darstellen. Hauptzwecke sind die Diagnose von Lungenembolien bzw. Lungeninfarkten und die Abschätzung der verbleibenden Lungenfunktion nach Operationen dieses Organs; Voraussetzung für eine ambulante Untersuchung ist eine Indikationsstellung, überwiegend durch den Allgemein- oder Lungenarzt oder auch Dermatologen/Venenspezialisten.

Wir verwenden für die Darstellung der Lungendurchblutung mit 99mTc (Technetium) markierte kleinste Eiweißkügelchen (Albumin), die nach Injektion in einen Vene kurz in der Lunge liegen bleiben und daher die Abschätzung der Durchblutungsverteilung gestatten; das Albumin wird, weil es ein dem Körper bekannter Stoff ist, abgebaut. Für die Inhalationsuntersuchung wird 99mTc feinst vernebelt und über die Atemwege zugeführt.

Eine Vorbereitung ist für diese Untersuchungen nicht erforderlich.

Zeitbedarf: Perfusion alleine ca. 30 Minuten., Perfusion und Inhalation rund 1 Stunde

Wir bieten Untersuchungen des Gehirns in der Fragestellung nach Parkinson-Erkrankungen und anderen zentral verursachten Bewegungsstörungen (u.a. Lewy-Body-Demenz, supranukleäre Lähmung, Multisystematrophie) sowie bei der Diagnostik von Demenzerkrankungen an.

Die Indikationsstellung unterliegt strikt einer neurologisch-fachärztlichen Stelle!

Wir verwenden für die Darstellung in der Frage Parkinson und ähnliche (Stamm- oder Basalganglien – nucleus caudatus und corpus striatum) 123Jod(J)-DATscan bzw. 123J-IBZM, die die Funktionsfähigkeit dieser die Bewegungsabläufe des Körpers moderierenden Gehirnkerne auf verschiedenen Ebenen darstellen. Für die Diagnostik von Veränderungen des Gehirnstoffwechsels als Kennzeichen von Demenz- und Epielepsieerkrankungen wird 18Fluor(F)-Desoxyglucose (FDG) eingesetzt, was eine Darstellung am PET/CT-Gerät erfordert.

Die Vorbereitung ist für die Untersuchungen bei Bewegungsstörungen wichtig, für verschiedene Medikamente ist nämlich eine Einnahmepause einzuhalten.

Zeitbedarf: man muß DAT-scan und IBZM ca. 5 h veranschlagen, für FDG gut eine Stunde.

Wir untersuchen

a) die Darstellung des Abflusses der Gewebsflüssigkeit bei Hinweisen auf Lymphstau im Rahmen einer entzündlichen, parasitären oder tumorösen Erkrankung und bei Fehlbildung

b) die Darstellung des Lymphabflusses aus dem Umfeld eines bösartigen Tumors, um zu beurteilen, ob benachbarte Lymphknoten Tumorzellen enthalten. Die Lymphknoten sind eine Art Filterstation. Der Zweck ist die Identifizierung des „führenden“ Lymphknotens (=sentinel node, Wächterknoten) mittels intraoperativer Sondendetektion. Wenn dieser Lymphknoten turmorfrei ist kann ggf. auf eine ausgedehnte Operation verzichtet werden.

Wir verwenden dazu mit 99mTechnetium (Halbwertszeit ca. 6 Stunden) markierte Eiweißkörperchen in Injektionsvolumina < 1ml, welche mit einer extrem dünnen Nadel (evtl. nach Salben-Lokalanästhesie) unter die Haut verabreicht werden; Injektionsstellen sind dabei z. B. bei Beinödemen die Schwimmhaut zwischen 1. und 2. Zehe, bei sentinel node im Falle des Brustkrebses meist die Gegend um die Brustwarze, bei vorexzidierten Melanomen die Umgebung der Operationswunde. Andere Anwendungen des sentinel-node Prinzips sind in Entwicklung, zum Beispiel beim Prostatakarzinom.

Zeitbedarf: sehr variabel – von 30 Minuten (bei schnellem Abfluss bzw. eindeutiger Darstellung des Wächterknotens) bis zu 24 Stunden bei verzögertem Abtransport, natürlich mit stundenlangen Pausen (Anwesenheit am Institut nicht erforderlich) zwischen den bis zu 15 Minuten dauernden Aufnahmen.

Knochendichtemessung mittels DEXA-Methode Bestimmung von für den Knochenstoffwechsel relevanten Lab...

Knochendichtemessung mittels DEXA-Methode Bestimmung von für den Knochenstoffwechsel relevanten Laborparametern Befunderstellung mit Therapievorschla...

Die Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung, die durch eine niedrige Knochenmasse und eine mikroarchitektonische Verschlechterung des Knochengewebes charakterisiert ist. Die Folge ist eine Neigung zu Knochenbrüchen.

Sind bereits osteoporotische Knochenbrüche aufgetreten, so spricht man von einer schweren beziehungsweise manifesten Osteoporose. Die Knochendichtemessung (Densitometrie) ist ein spezielles Röntgenverfahren zur Diagnose der Osteoporose. Durch den gemessenen Knochenmineralgehalt sind Rückschlüsse auf das Knochenbruchrisiko der/des Betroffenen möglich.

Das Institut für Nuklearmedizin und Endokrinologie fühlt sich einer fachlich exzellenten umfassenden Abklärung und Versorgung von PatientInnen mit Osteoporose verpflichtet. Zusätzlich zur Knochendichtemessung geben eine Vielzahl von Risikofaktoren wichtige Informationen für die Wahrscheinlichkeit von osteoporotischen Knochenbrüchen. Diese werden bei uns mit einem ausführlichen Fragebogen erfasst.

Liegt eine Osteoporose vor, erfolgt grundsätzlich beim Erstkontakt eine umfassende Laborabklärung, die sich an der Leitlinie des DVO orientiert (der DVO ist der interdisziplinäre Zusammenschluss aller wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich mit den Erkrankungen des Knochens befassen).

Im ärztlichen Gespräch gehen wir auf unsere Patientinnen und Patienten in ihrer Gesamtsituation ein. Die Betroffenen erfahren sofort das Ergebnis der Knochendichtemessung. Mögliche medikamentöse Therapien und Empfehlungen zum Lebensstil werden besprochen und eventuell erforderliche weitere diagnostische Schritte veranlasst.

Patienteninformation Densitometrie zum Download

An unserem Institut werden endokrinologische Störungen der Hirnanhangdrüse (Hypophyse), der Nebennieren sowie der Nebenschilddrüsen in enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Universitätsklinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie/Hepatologie und der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde (Endokrinologischer Schwerpunkt) durchgeführt.

Bei den Nebenschilddrüsen verwenden wir laborchemische Untersuchungen und Bildgebende Verfahren wie Sonographie (Ultraschall), Sestamibiszintigraphie und 18F-Cholin-PET-CT zur weiteren Evaluierung der Störungen und Nachweis einer vergrößerten Nebenschilddrüse.

Ein besonderes Qualitätskriterium stellt dabei auch die Möglichkeit dar, Hormonparameter unmittelbar im institutseigenen Labor zu analysieren.

Anwendungen in den Bereichen Onkologie, Entzündungsdiagnostik, Kardiologie und Neurologie. Die Posi...

Anwendungen in den Bereichen Onkologie, Entzündungsdiagnostik, Kardiologie und Neurologie. Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) ist ein bildgeb...

Anwendungen in den Bereichen Onkologie, Entzündungsdiagnostik, Kardiologie und Neurologie.

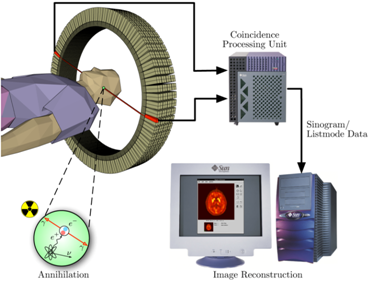

Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) ist ein bildgebendes Verfahren der Nuklearmedizin, das Schnittbilder von lebenden Organismen erzeugt.

Grundlage der PET ist die Darstellung der Verteilung einer radioaktiv markierten Substanz (Radiopharmakon) im Organismus.

Dabei werden die Struktur, vor allem aber biochemische und physiologische Vorgänge abgebildet (funktionelle Bildgebung). Im Gegensatz zur herkömmlichen Szintigraphie verwendet die PET jedoch Radiopharmaka, die Positronen ausstrahlen.

Das Positron ist das Antiteilchen des Elektrons, mit dem es bis auf seine elektrische Ladung in allen Eigenschaften übereinstimmt.

Ein Positron tritt nach kurzer Distanz (durchschnittlich ca. 2 bis 3 mm) in Wechselwirkung mit einem Elektron (sog. Annihilation). Dabei werden beide Teilchen vernichtet und es entstehen zwei Photonen (Gammastrahlung), die sich in einem Winkel von ungefähr 180° voneinander entfernen.

Diese Vernichtungsstrahlung trifft gleichzeitig an zwei Stellen des Detektorrings auf und ermöglicht so den Nachweis und eine Schätzung der Lokalisation der Positronenemission.

Bild 1: Detektion der Strahlung

Ein Problem der PET ist die schlechte Ortsauflösung (ca. 5mm), die ohne zusätzliche Strahlenbelastung nicht mehr gesteigert werden kann.

Seit einigen Jahren werden daher PET-Scanner mit einem Computertomographen (CT) kombiniert.

Die Patientin bzw. der Patient wird unmittelbar hintereinander durch beide Detektorringe (Gantries) gefahren. Die entstehenden Bilder werden im Computer fusioniert; meist wird die CT-Information schwarzweiss und die PET-Information farbig überlagert. Diese Methode kombiniert die hohe Ortsauflösung (ca. < 1mm) einer CT mit der funktionellen Information aus der PET.

Bild 2: PET/CT Aufnahmeverfahren

Bild 3: Fusionierte Bilder

Onkologie

Die Anwendung der PT/CT in der Onkologie beruht auf der Tatsache, das bösartige Zellen eine hohe Stoffwechselaktivität aufweisen und dadurch vermehrt Glucose verbrauchen.

Diese Eigenschaft macht man sich zu Nutze, indem das Radionuklid (Fluor-18) mit einem Zucker (Desoxyglucose) verbunden wird (daher der Name FDG-PET). Nach Injektion diese Tracers leuchten Gebiete mit erhöhtem Glucose-Umsatz – in diesem Fall also Tumorzellen – auf.

In anderen Fällen nutzt man die Eigenschaft mancher Tumorarten aus, ganz bestimmte Rezeptoren an ihrer Oberfläche zu tragen, indem man Bindungsmoleküle für diese Rezeptoren radioaktiv markiert.

Detaillierte Indikationsliste für PET-CT und Isotopentherapie

Entzündungsdiagnostik

Da in entzündlichen Herden ebenfalls ein erhöhter Glucoseverbrauch herrscht, kann auch die Aktivität von entzündlichen Erkrankungen mit FDG-PET beurteilt werden (Sarkoidose, Tuberkulose, Osteomyelitis, Fieber unklarer Genese).

Kardiologie

FDG-PET kann zum Nachweis chronisch minderdurchbluteter Bereiche innerhalb des Herzmuskels herangezogen werden.

Neurologie

PET/CT kann zur Diagnostik neurodegenerativer Erkrankungen (Parkinson, Alzheimer) sowie in der Darstellung verschiedener Hirntumore verwendet werden.

Der Ablauf der Untersuchung variiert etwas je nach verwendetem Tracer, die Untersuchungsdauer beträgt jedoch zumeist unter 2 Stunden.

Onkologische/hämatologische Therapien Radiosynoviorthese Radiojodtherapie Nuklearmedizinische Thera...

Onkologische/hämatologische Therapien Radiosynoviorthese Radiojodtherapie Nuklearmedizinische Therapie Im Rahmen des Schwerpunktes nuklearmedizinisch...

Im Rahmen des Schwerpunktes nuklearmedizinischer Therapie werden verschiedene Therapienuklide zur Behandlung diverser onkologischer/hämatologischer bzw. entzündlicher Erkrankungen verwendet. Das Spektrum reicht dabei von der Schmerzbehandlung von Knochenmetastasen bis hin zur lokalen Therapie bei entzündlichen Gelenkserkrankungen. Vom Prinzip her reichert sich das Radiopharmakon im Zielgewebe an und führt durch die abgehende Strahlung – vorzugsweise Betastrahlung – zu einer Linderung der Beschwerden.

Bei einer bestimmten Art der Antikörpertherapie (90Y-Zevalin™) werden bei Lymphdrüsenkrebs bösartige Zellen durch die lokale Strahlenwirkung zerstört. Die Heilungsrate kann dabei deutlich verbessert werden. Patientinnen und Patienten mit einer metastasierenden Erkrankung, welche den Knochen betrifft, z.B. der Brustdrüse oder der Prostata, können mit radioaktiven Substanzen therapiert werden, die sich vorzugsweise in den Knochenmetastasen anreichern. Hierbei ist eine nachhaltige Linderung der Knochenschmerzen zu erwarten. Ganz neu an unserem Institut wird dabei auch die Ra-223-Therapie (Xofigo®) beim metastasierenden Prostata-Carzinom angeboten. Diese nuklearmedizinische Therapie kann auch eine Lebensverlängerung bei diesen Patientinnen und Patienten bedingen (laut rezenten Studienergebnissen). Vorteil beider Therapieansätze ist dabei die systemische Wirksamkeit, das bedeutet, dass nach Verabreichung der radioaktiven Substanz über die Vene, sämtliche Herde durch die ubiquitäre Verteilung im Körper therapiert werden. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur externen Strahlentherapie, bei der grundsätzlich nur bestimmte Körperteile bestrahlt werden können. Der nuklearmedizinische Therapieansatz ist darüber hinaus vergleichsweise schonend und wird subjektiv gut vertragen. Es tritt z.B. kein Haarausfall auf und Übelkeit bzw. Erbrechen kommt als Folge dieser Therapie nicht vor.

Bei bestimmten Formen von entzündlichen Gelenkserkrankungen wird das Radiopharmakon lokal in das Gelenk installiert. Diese Art der nuklearmedizinischen Therapie wird als Radiosynoviorthese (RSO) bezeichnet und wird in Kooperation mit der Abteilung für Orthopädie durchgeführt. Wucherndes entzündliches Gewebe z.T. auch mit Ergussbildung wird durch diese Therapie zurückgedrängt.

Zusätzlich wird bei Patientinnen und Patienten mit einem neuroendokrinen Tumor bereits seit einigen Jahren 90Y-DOTA-TOC erfolgreich angewendet. Diese sogenannte Radionuklidpeptidtherapie (PRRT) zeigt ebenfalls eine sehr gute Wirksamkeit, wie auch eine kürzlich durchgeführte wissenschaftliche Aswertung an unserem Institut gezeigt hat.

Poster zur wissenschaftlichen Auswertung

Die Diagnostik deckt folgende Bereiche ab: Endokrinologie (Hormonanalyse) Knochenstoffwechselparame...

Die Diagnostik deckt folgende Bereiche ab: Endokrinologie (Hormonanalyse) Knochenstoffwechselparameter Allergiediagnostik inklusive Releasemethoden T...

Die Diagnostik deckt folgende Bereiche ab:

Im Anschluss finden Sie zu jedem Parameter weitere Informationen, wie Abnahmehinweise, Analysefrequenzen, medizinische Indikationen und vieles mehr.

Die Überwachung der Analysen-Ergebnisse erfolgt mittels interner und externer Qualitätskontrolle.

Bei Spezialfragestellungen ist es oft hilfreich, endokrinologische Funktionsteste wie Synacthen-Test, Calciumstimulations-Test oder ähnliche durchzuführen. Für genauere Informationen bezüglich Durchführung und Abnahmehinweise kontaktieren Sie bitte unser Labor.

Durch die Etablierung eines prozessorientierten Qualitätsmanagement-Systems nach EN ISO 9001:2015 m...

Durch die Etablierung eines prozessorientierten Qualitätsmanagement-Systems nach EN ISO 9001:2015 mit Zertifizierung durch Quality Austria im Dezembe...

Durch die Etablierung eines prozessorientierten Qualitätsmanagement-Systems nach EN ISO 9001:2015 mit Zertifizierung durch Quality Austria im Dezember 2001 strebt das Institut für Nuklearmedizin und Endokrinologie eine möglichst hohe Qualität bei der Durchführung seiner sehr vielfältigen Aufgaben mit dem Ziel an, unseren Patientinnen, Patienten, Einsenderinnen und Einsendern eine optimale Ergebnisqualität zu gewährleisten.

Darüber hinaus soll die Einführung fachspezifischer Normen in Teilbereichen des Instituts zu einer Steigerung der jeweiligen Kompetenz führen.

Das Qualitätsmanagement-System des Instituts ist Teil des Gesamt-Qualitätsmanagement-Systems am Med Campus III. des Kepler Universitätsklinikums, welches entsprechend strategischer Vorgaben stark ausgeweitet wird.

Aufgebaut wird auf einem Modell, bestehend aus Managementprozessen, übergreifenden Prozessen, Leistungs- und unterstützenden Prozessen, welche klar definierte Vorgaben an die Institutsabläufe richten.

Die Umsetzung und Aktualisierung dieser internen Festlegungen unterliegen einem festen, in bestimmten Intervallen zu überprüfenden, Regelkreis. Die daraus resultierenden Ergebnisse unterstützen die Institutsleitung bei Planung, Festlegung und Durchführung steuernder Maßnahmen, wie Einbindung von strategischen Planungen samt der daraus resultierenden Ziele, Initiativen, in das Abteilungsgeschehen.

Die Erfüllung dieser Managementaufgaben, unterstützt durch das Werkzeug der BalancedScoreCard, gewährleisten die Führung des Instituts als selbstständiges Ergebniscenter in Abstimmung mit den strategischen Vorgaben der Krankenhausleitung.

Schilddrüse, Knochendichte, spezielle endokrinolog. Untersuchungen: T +43 (0)5 7680 83 - 6140 Spezi...

Schilddrüse, Knochendichte, spezielle endokrinolog. Untersuchungen: T +43 (0)5 7680 83 - 6140 Spezielle Organuntersuchungen (SPECT-CT bzw. PET-CT): T...

Schilddrüse, Knochendichte, spezielle endokrinolog. Untersuchungen:

T +43 (0)5 7680 83 - 6140

Spezielle Organuntersuchungen (SPECT-CT bzw. PET-CT):

T +43 (0)5 7680 83 - 6156

ine@kepleruniklinikum.at