Im Institut für Neuroradiologie wird neben qualitativ hochstehender bildgebender Diagnostik am Schädel, der Wirbelsäule und dem peripheren Nervensystem auch die endovaskuläre Versorgung verschiedenster Gefäßpathologien, sowie CT-gezielte Punktionen und Schmerztherapien durchgeführt.

Zur Diagnostik sämtlicher Erkrankungsbilder des Gehirns, der Wirbelsäule und der peripheren Nerven, kommen vorwiegend schnittbildgebende Methoden wie die Magnetresonanztomographie und die Computertomographie zum Einsatz. Zudem können auch konventionelle Röntgenaufnahmen und die Sonographie hilfreiche Informationen liefern. Kommen Röntgenstrahlen zur Anwendung, wird ein besonderes Augenmerk auf den Strahlenschutz gerichtet.

In Zusammenarbeit mit der Nuklearmedizin des Hauses werden in unserem Institut die strukturellen CT-Bilder, die im Rahmen nuklearmedizinische Untersuchungen durchgeführt werden, befundet. In einem weiteren interdisziplinären Setting mit der Logopädie werden Störungen des oberen Schluckaktes mittels Videofluoroskopie abgeklärt. In Kooperation mit der Neurochirurgie wird eine intraoperative MRT-Bildgebung generiert und befundet.

Die Abklärung posttraumatischer Veränderungen mittels Computertomografie (CT) ist ein wesentlicher ...

Die Abklärung posttraumatischer Veränderungen mittels Computertomografie (CT) ist ein wesentlicher Bestandteil in der Notfallmedizin. Man kann schnel...

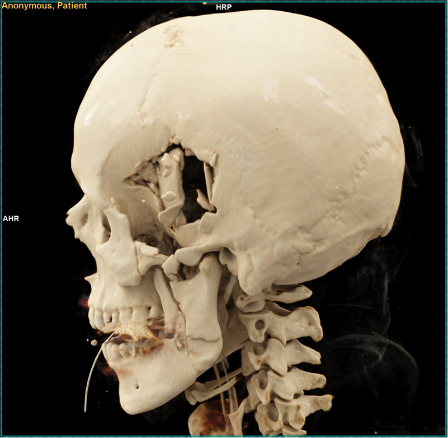

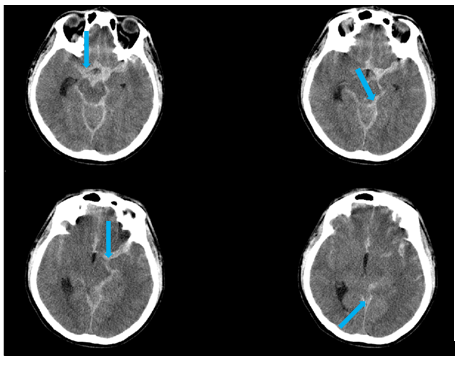

Die Abklärung posttraumatischer Veränderungen mittels Computertomografie (CT) ist ein wesentlicher Bestandteil in der Notfallmedizin. Man kann schnell und präzise Verletzungen des Körpers wie z. B. Frakturen, Blutungen oder Organverletzungen erkennen. Es werden entweder Teilbereiche oder Ganzkörper-CT-Bilder angefertigt.

Wichtig ist, dass bei der CT-Untersuchung die Strahlenbelastung berücksichtigt wird, weshalb sie nur bei Bedarf eingesetzt wird.

Die Tumordiagnostik in der Neuroradiologie spielt eine zentrale Rolle bei der Erkennung, Charakteri...

Die Tumordiagnostik in der Neuroradiologie spielt eine zentrale Rolle bei der Erkennung, Charakterisierung, Stadieneinteilung und Verlaufskontrolle. ...

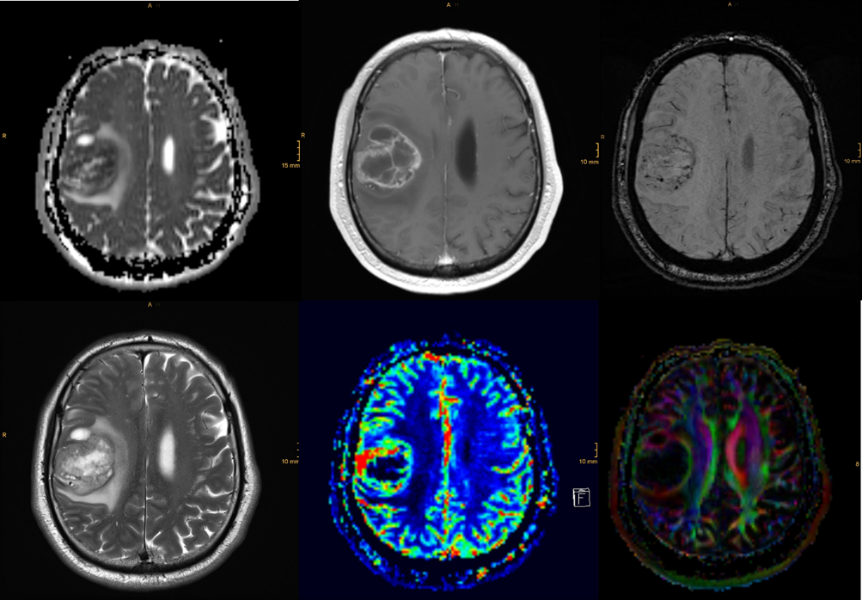

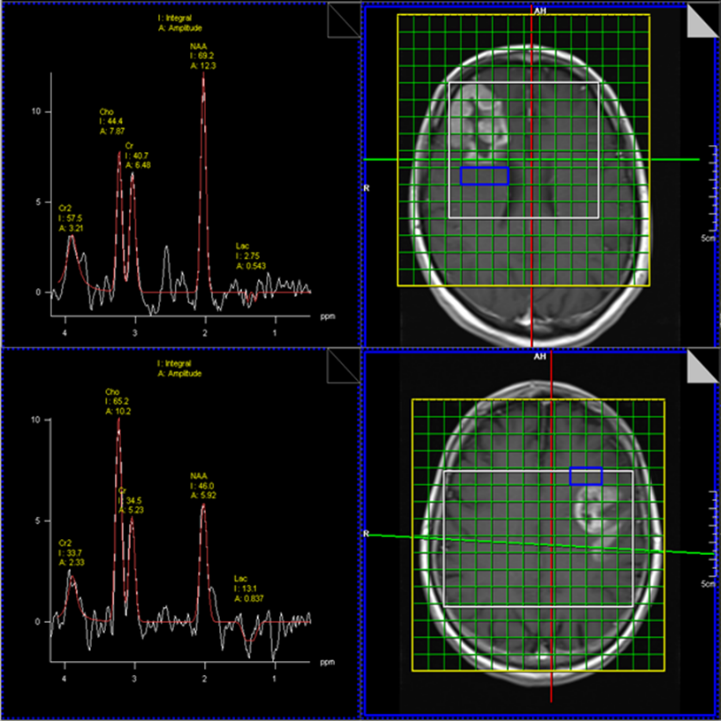

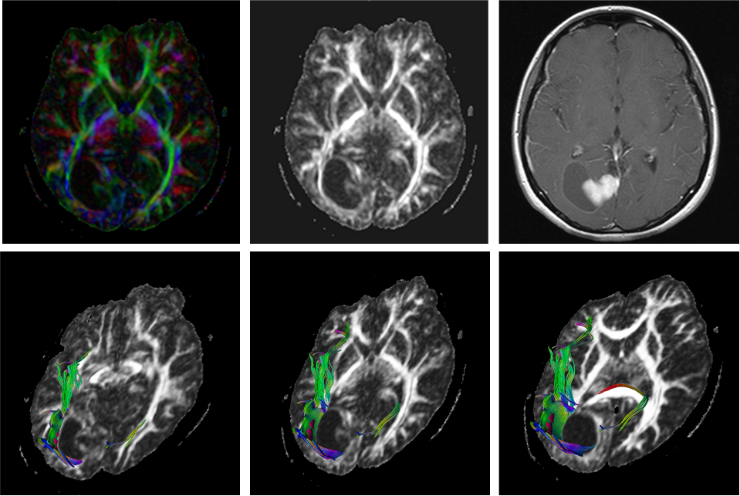

Die Tumordiagnostik in der Neuroradiologie spielt eine zentrale Rolle bei der Erkennung, Charakterisierung, Stadieneinteilung und Verlaufskontrolle.

Primär wird abgeklärt, ob eine tumoröse Veränderung vorliegt, wozu verschiedene bildgebende Methoden zur Anwendung kommen (Computertomografie, Magnetresonanztomografie [MRT], Wasserstoffprotonen[H1]-MRT-Spektroskopie, Perfusionsdarstellung).

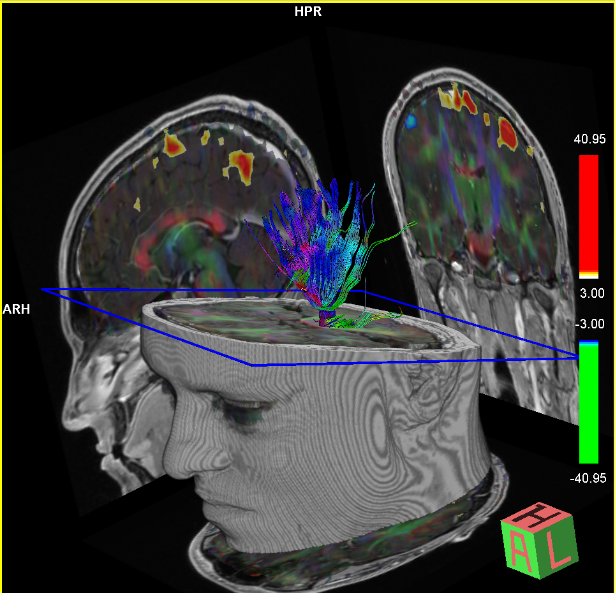

Im Falle eines operationswürdigen Befundes werden Datensätze, die zur Neuronavigation verwendet werden können, zumeist mittels MRT angefertigt. Es kann auch notwendig sein, dass präoperativ bestimmte Funktionsareale und Faserbahnen dargestellt werden müssen, dazu dienen spezielle Messungen im Vorfeld (funktionelle MRT und Traktografie).

In der Tumornachsorge werden ebenso entsprechende bildgebende Verlaufskontrollen durchgeführt, um möglichst bald ein neuerliches Tumorwachstum oder auch therapieassoziierte Veränderungen erkennen zu können.

Das intraoperative MRT ist zudem eine spezielle Form der Magnetresonanztomografie, die während einer OP durchgeführt wird, um die Präzision und Sicherheit des Eingriffs zu erhöhen. Es kann unmittelbar in Echtzeit überprüft werden, ob der Tumor vollständig entfernt wurde.

Die radiologische Epilepsiediagnostik ist ein zentraler Bestandteil der Abklärung bei fokal symptom...

Die radiologische Epilepsiediagnostik ist ein zentraler Bestandteil der Abklärung bei fokal symptomatischen Epilepsien, insbesondere wenn eine chirur...

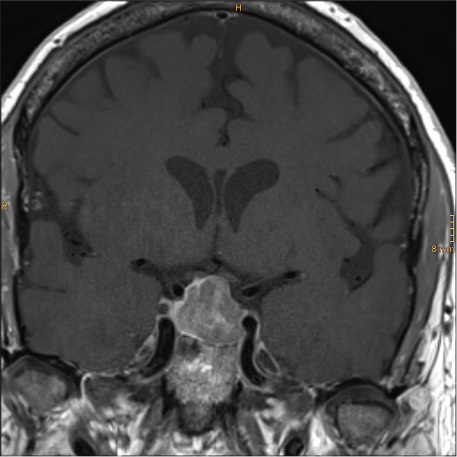

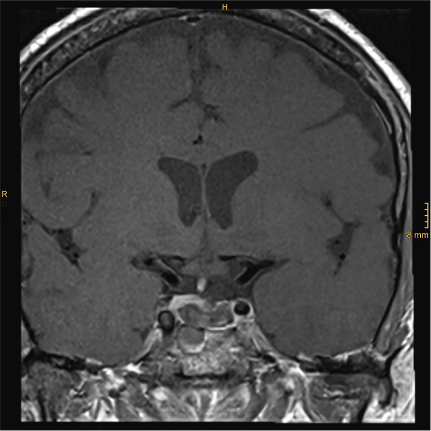

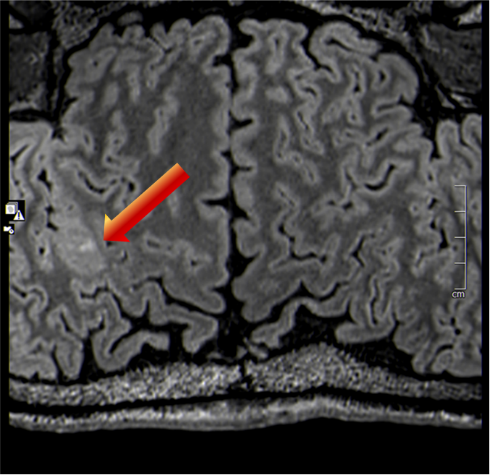

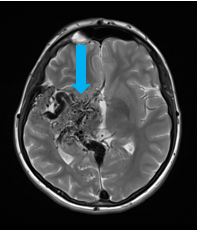

Die radiologische Epilepsiediagnostik ist ein zentraler Bestandteil der Abklärung bei fokal symptomatischen Epilepsien, insbesondere wenn eine chirurgische Therapie in Erwägung gezogen wird. Ziel ist die Identifikation von strukturellen Ursachen der Epilepsie (z. B. Tumore, Migrationsstörungen, Dysplasien, Hippocampussklerose).

Als Goldstandard gilt die Untersuchung mittels MRT. Der Nachweis struktureller Läsionen, die zu einer Epilepsie führen, kann vor allem bei sehr subtilen Läsionen schwierig sein, weshalb hierzu höchstauflösende 3D-Datensätze angefertigt werden und das Untersuchungsprotokoll dementsprechend zeitintensiv ist.

Da eine häufige Ursache einer Epilepsie im Temporallappen zu finden ist, werden hier auch spezielle Messungen angefertigt, um den Hippocampus möglichst genau darzustellen.

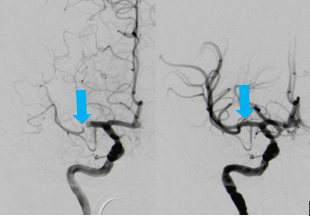

Die Gefäßdiagnostik in der Neuroradiologie ist essenziell für die Beurteilung von cerebralen und sp...

Die Gefäßdiagnostik in der Neuroradiologie ist essenziell für die Beurteilung von cerebralen und spinalen Gefäßerkrankungen. Sie ermöglicht die Frühe...

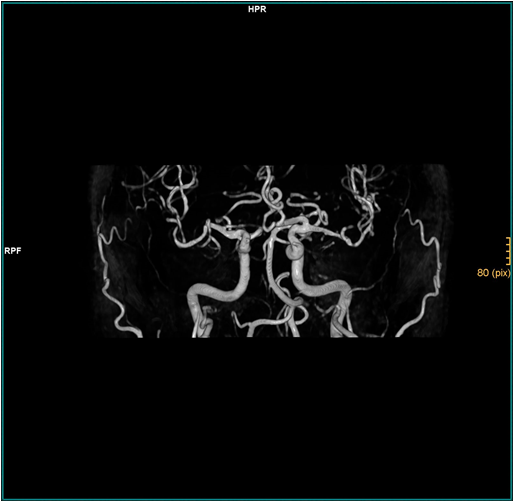

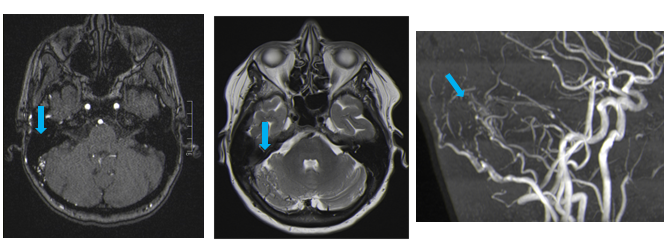

Die Gefäßdiagnostik in der Neuroradiologie ist essenziell für die Beurteilung von cerebralen und spinalen Gefäßerkrankungen. Sie ermöglicht die Früherkennung, Differenzierung und Therapieplanung bei z.B.: Schlaganfall, Aneurysmen, Gefäßmalformationen, Stenosen, Entzündungen und Vasokonstriktionssyndromen.

In erster Linie werden diese nicht invasiv mittels Sonografie, CT-Angiografie oder MR-Angiografie abgeklärt und falls erforderlich mittels konventioneller digitaler Subtraktionsangiografie.

Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (Gehi...

Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (Gehirn und Rückenmark). Sie zählt zu den Autoimmunerkr...

Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (Gehirn und Rückenmark). Sie zählt zu den Autoimmunerkrankungen, wobei das Immunsystem körpereigenes Gewebe angreift.

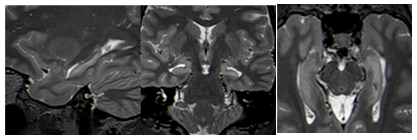

Die bildgebende Diagnostik der Multiplen Sklerose basiert hauptsächlich auf der MRT. Diese ist das sensitivste bildgebende Verfahren zur Darstellung von MS-typischen Läsionen im zentralen Nervensystem.

Zur primären Abklärung und auch zu Verlaufskontrollen bzw. zum Therapiemonitoring werden MR-tomographische Untersuchungen des Schädels und des Rückenmarkes durchgeführt.

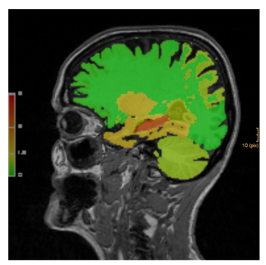

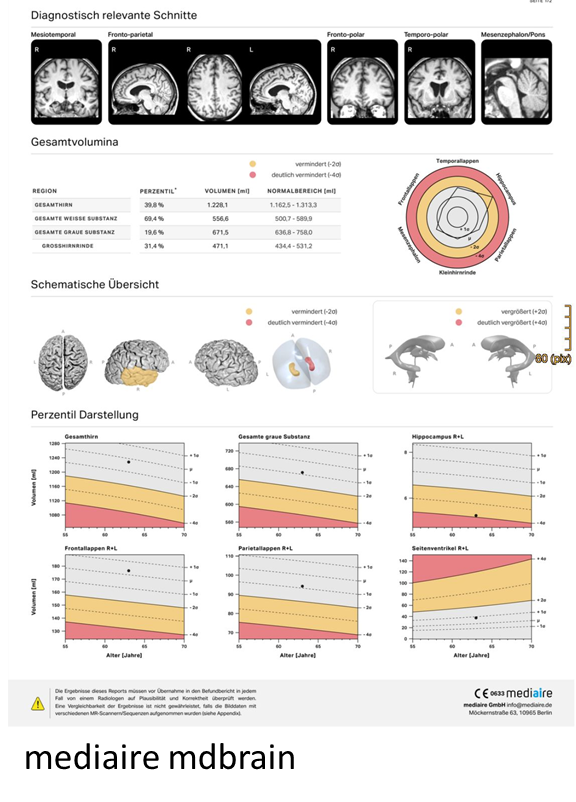

Die bildgebende Diagnostik bei Demenz umfasst in der Regel Verfahren wie die Magnetresonanztomograf...

Die bildgebende Diagnostik bei Demenz umfasst in der Regel Verfahren wie die Magnetresonanztomografie und die Computertomografie. Diese Verfahren die...

Die bildgebende Diagnostik bei Demenz umfasst in der Regel Verfahren wie die Magnetresonanztomografie und die Computertomografie. Diese Verfahren dienen dazu, andere Ursachen für kognitive Beeinträchtigungen auszuschließen und typische Veränderungen des Gehirns zu erkennen.

Bei der Demenz zeigen sich häufig Hirnatrofien, insbesondere im Bereich des Hippocampus und der Temporallappen.

Zusätzlich kann die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) eingesetzt werden, um amyloide Plaques oder Tau-Protein-Ablagerungen sichtbar zu machen (z.B. bei Alzheimer-Demenz). Insgesamt unterstützt die bildgebende Diagnostik die klinische Einschätzung und Differenzialdiagnose.

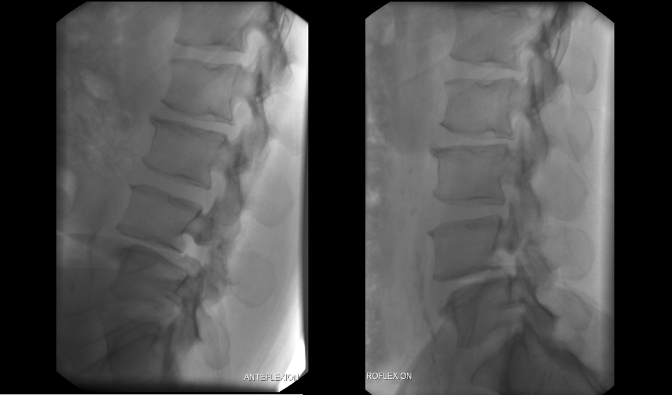

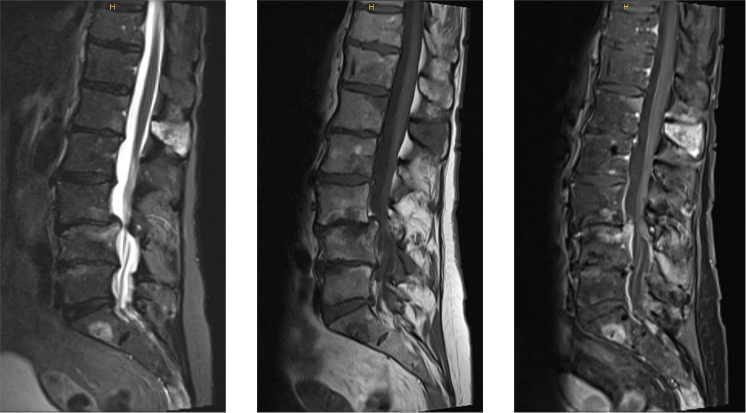

Die Bildgebung der Wirbelsäule dient der Darstellung von Knochen, Bandscheiben, Rückenmark, Nervenw...

Die Bildgebung der Wirbelsäule dient der Darstellung von Knochen, Bandscheiben, Rückenmark, Nervenwurzeln und Weichteilen. Die Erkrankungen der Wirbe...

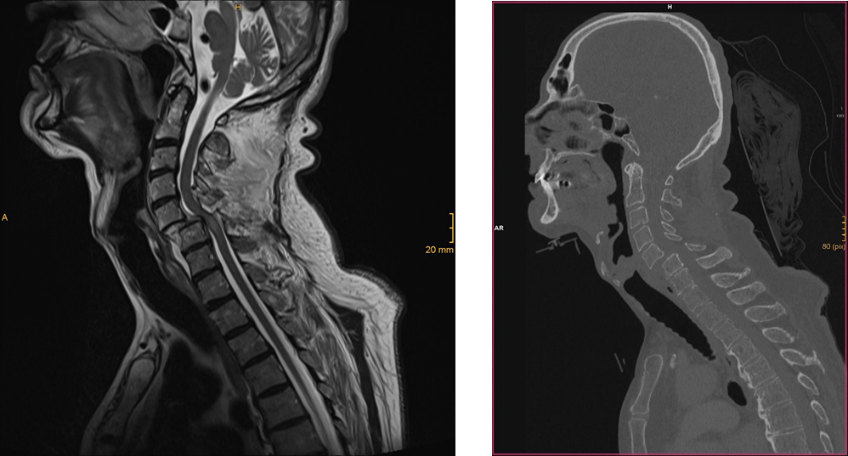

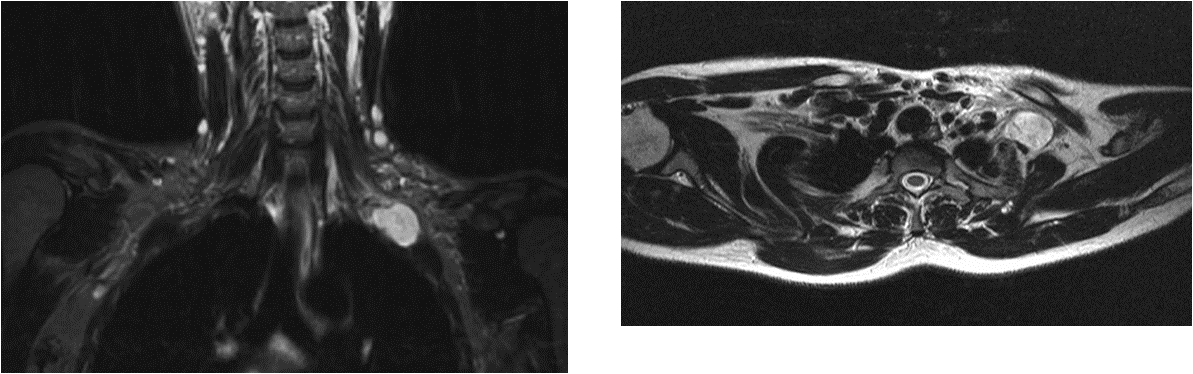

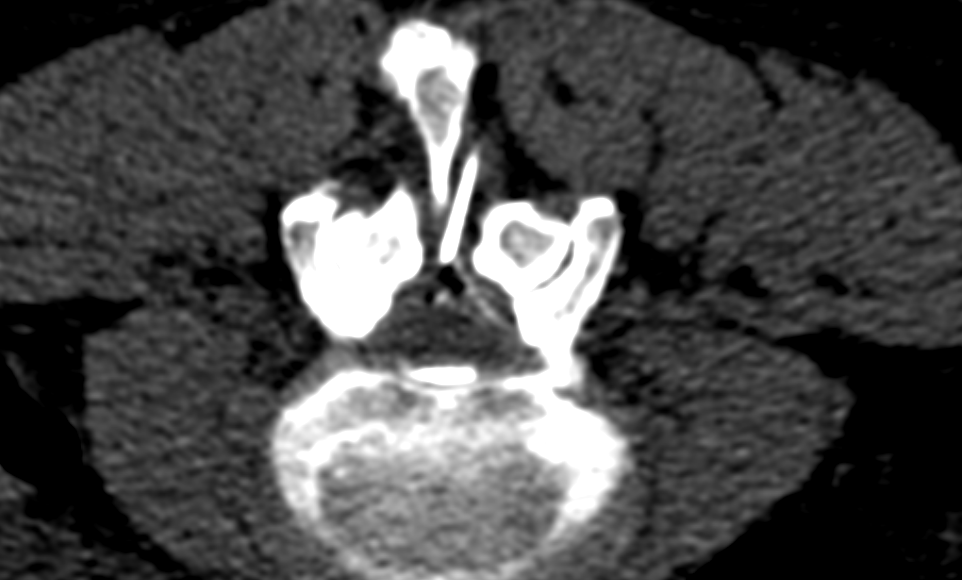

Die Bildgebung der Wirbelsäule dient der Darstellung von Knochen, Bandscheiben, Rückenmark, Nervenwurzeln und Weichteilen. Die Erkrankungen der Wirbelsäule umfassen zu einem großen Teil degenerative Veränderungen, die zur Einengung des Wirbelkanals sowie zu einer Bedrängung der Nervenwurzeln führen können, andererseits aber auch tumoröse, entzündliche Veränderungen und Gefäßpathologien wie z. B. durale AV-Fisteln.

Röntgenaufnahmen zeigen als Basisdiagnostik Fehlhaltungen, Instabilitäten oder Frakturen. Die CT eignet sich in der Akutdiagnostik, vor allem zur Abklärung der knöchernen Strukturen und nach einem Trauma. Die MRT wird vorzugsweise bei Entzündungen, degenerativen Erkrankungen oder bei Tumoren bzw. Metastasen eingesetzt.

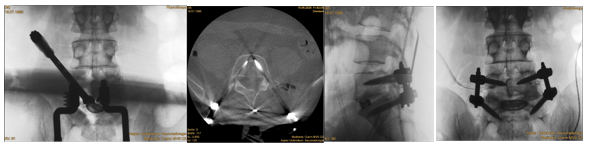

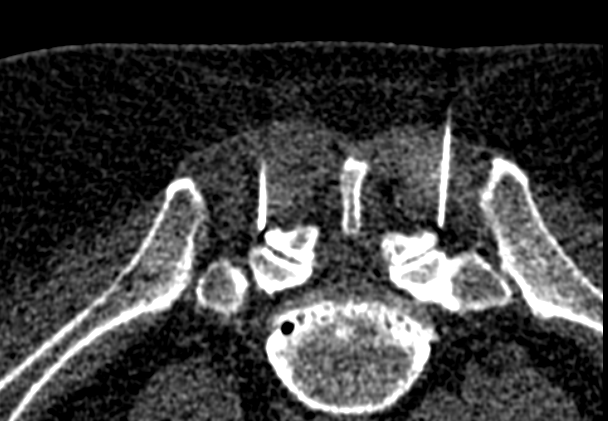

In Kooperation mit der Neurochirurgie werden außerdem mittels O-Arm intraoperative Bilder generiert. Hierbei wird die 3D-Bildgebung (ähnlich CT) mit 2D-Fluoroskopie direkt im OP Saal kombiniert. Dies wird vor allem zur Navigation und Präzisionskontrolle z. B.: bei Verschraubungen oder Stabilisierungen verwendet. Die Vorteile liegen bei einer höheren Genauigkeit, weniger Re-Operationen, Minimierung des Risikos für neurologische Komplikationen und einer kürzeren OP-Zeit.

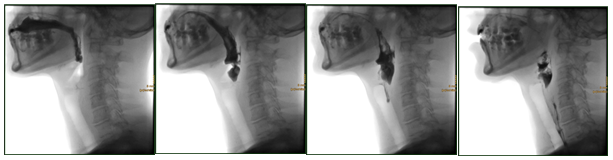

Bei diesem bildgebenden Verfahren wird besonders bei Schluckstörungen z. B. nach einem Schlaganfall...

Bei diesem bildgebenden Verfahren wird besonders bei Schluckstörungen z. B. nach einem Schlaganfall die orale, pharyngeale und obere ösophageale Schl...

Bei diesem bildgebenden Verfahren wird besonders bei Schluckstörungen z. B. nach einem Schlaganfall die orale, pharyngeale und obere ösophageale Schluckphase beurteilt. Ziel ist die Erkennung von Aspiration, Penetration, Residuen oder Störungen der Koordination. Die Vorteile dieser Untersuchung liegen in der dynamischen Echtzeitdarstellung und der Beurteilung mit verschiedenen Konsistenzen und kompensatorischen Manövern. Dies dient als Grundlage für eine geeignete Therapieplanung (Logopädie, Ernährung).

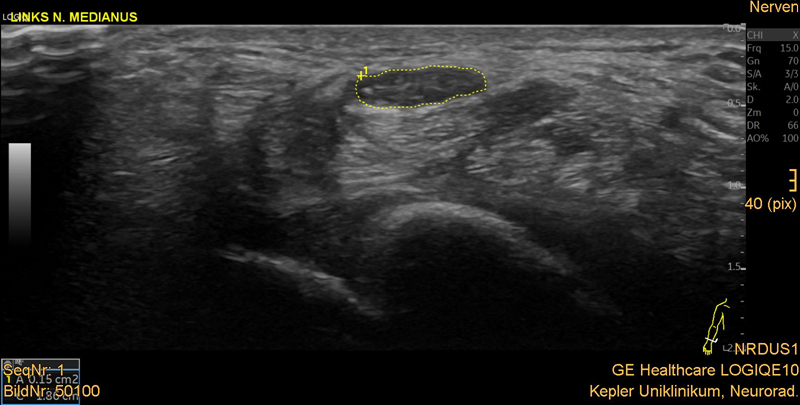

Die Sonographie der peripheren Nerven ist eine nicht-invasive, strahlenfreie Bildgebungsmethode, di...

Die Sonographie der peripheren Nerven ist eine nicht-invasive, strahlenfreie Bildgebungsmethode, die zur Beurteilung von Nervenstrukturen und -pathol...

Die Sonographie der peripheren Nerven ist eine nicht-invasive, strahlenfreie Bildgebungsmethode, die zur Beurteilung von Nervenstrukturen und -pathologien eingesetzt wird. Anwendungsgebiete sind z.B. Engpass-Syndrome (Karpaltunnelsyndrom), Tumore, Trauma, Entzündungen, Kontrollen nach Operationen.

Zur Darstellung tiefer gelegenen Strukturen kommt wiederum die Magnetresonanztomografie zum Einsatz.

Folgende therapeutische und diagnostische Interventionen werden angeboten:

Der Verschluss eines hirnversorgenden Gefäßes führt zu einem ischämischen Insult – einem Schlaganfa...

Der Verschluss eines hirnversorgenden Gefäßes führt zu einem ischämischen Insult – einem Schlaganfall, der in Europa die dritthäufigste Todesursache ...

Der Verschluss eines hirnversorgenden Gefäßes führt zu einem ischämischen Insult – einem Schlaganfall, der in Europa die dritthäufigste Todesursache darstellt. Die Anzahl der Schlaganfälle nimmt mit steigendem Alter zu, besonders ab dem 50. Lebensjahr steigt die Inzidenz an.

Die Arteria carotis interna ist das am häufigsten betroffene Blutgefäß, gefolgt von der Arteria vertebralis und der Arteria basilaris. Da die Arteria carotis interna große Teile des Gehirns versorgt, sind die Ausfallssymptome feststellbar, wobei es vordergründig jeweils kontralateral zu einer halbseitigen Lähmung, Sensibilitäts-, Seh- sowie Sprachstörungen kommen kann.

Die Therapie eines akuten Schlaganfalls hängt von der klinischen Symptomatik, der zeitlichen Komponente, der Infarktausdehnung des betreffenden Gefäßes und des Allgemeinzustandes der Patientinnen und Patienten ab und stellt eine komplexe Situation dar, die Einzelfallentscheidungen erfordert.

Die Therapie eines akuten Schlaganfalls hängt von der klinischen Symptomatik, der zeitlichen Komponente, der Infarktausdehnung des betreffenden Gefäßes und des Allgemeinzustandes der Patientinnen und Patienten ab und stellt eine komplexe Situation dar, die Einzelfallentscheidungen erfordert.

Es gibt zwei therapeutische Möglichkeiten, die zu einer Rekanalisation des verschlossenen Hirngefäßes führen:

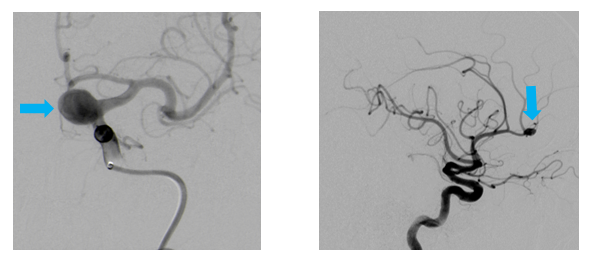

Zumeist präsentieren sich aneurysmatische Gefäßwandveränderungen als Aussackungen am hirnbasisnahen...

Zumeist präsentieren sich aneurysmatische Gefäßwandveränderungen als Aussackungen am hirnbasisnahen, arteriellen Gefäßkranz und an seinen Abgängen, a...

Zumeist präsentieren sich aneurysmatische Gefäßwandveränderungen als Aussackungen am hirnbasisnahen, arteriellen Gefäßkranz und an seinen Abgängen, aufgrund der Wandbeschaffenheit und der Flusseigenschaften vor allem an Gefäßgabelungen. Seltener ist ein kurzer Gefäßabschnitt erkrankt und es bildet sich ein diffuses, spindelförmiges Aneurysma. Weitere Varianten sind Aneurysmen auf Basis einer Dissektion oder Blister-like-Aneurysmen. Die Ursachen sind bis heute nicht gänzlich geklärt, Risikofaktoren sind u. a. Rauchen, arterielle Hypertonie und eine familiäre Vorgeschichte. Häufungen gibt es auf Basis einer genetischen Prädisposition auch bei gewissen Krankheitsbildern. Etwa zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung weisen ein Aneurysma auf.

Aneurysmen können gelegentlich spontan platzen, sodass es zu einer Subarachnoidalblutung (SAB) kommt, einer akut wie im Verlauf lebensbedrohlichen Krankheitsentität. Akut durch die Blutung selbst, im Verlauf durch die reflektorisch zusammenziehenden Gefäße mit Unterversorgung des Hirngewebes und daraus resultierenden Ischämien.

Bei Vorhandensein eines Aneurysmas hängen die Risikofaktoren für eine Blutung z. B. von der Größe und der Lokalisation des Aneurysmas ab, ungünstig wirken sich auch das Rauchen und ein arterieller Bluthochdruck aus. Die Behandlungsindikation und die Art des Eingriffs wird interdisziplinär nach einer ausführlichen Risiko-Nutzenabwägung gestellt.

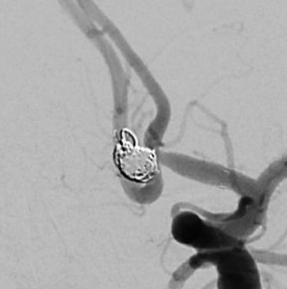

Aneurysmen können auf drei Arten behandelt werden:

Beim Coiling werden kleine Platinspiralen (Coils) über einen Mikrokatheter in das Aneurysma eingebracht. Neuere Methoden zur Behandlung sind spezielle „Körbchen“, die in der Gefäßaussackung platziert werden, oder sogenannte Flow Diverter (engmaschige Stents), die den Blutfluss in das Trägergefäß, weg vom Aneurysma umleiten.

Das mikrochirurgische Clipping (Neurochirurgie) zählt gemeinsam mit der neurointerventionellen Embolisation zu den Standardverfahren in der Behandlung cerebraler Aneurysmen, beide Methoden werden im Kepler Universitätsklinikum am Standort Neuromed Campus in Linz angeboten.

Die geeignete Therapie eines Aneurysmas hängt von vielen Faktoren ab. Für diese Patientinnen und Patienten wird der bestmögliche Behandlungspfad im CV-Board generiert, wobei an unserem Standort 75 Prozent der Aneurysmen endovaskulär versorgt werden.

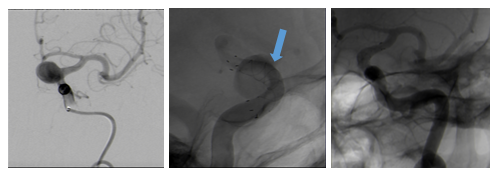

Gefäßfehlbildungen Arteriovenöse Malformationen (AVM): Bei derartigen Gefäßmalformationen handelt e...

Gefäßfehlbildungen Arteriovenöse Malformationen (AVM): Bei derartigen Gefäßmalformationen handelt es sich um pathologische Kurzschlussverbindungen zw...

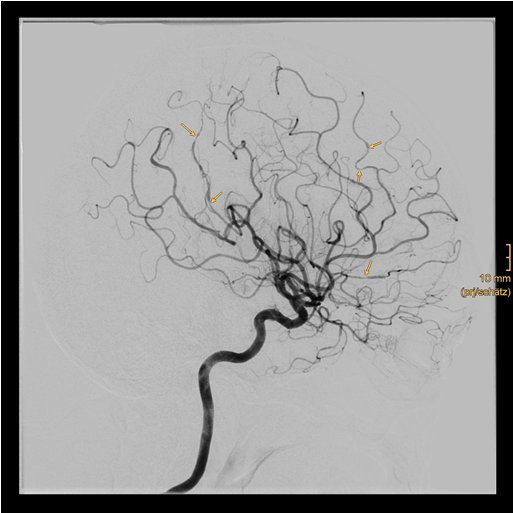

Arteriovenöse Malformationen (AVM): Bei derartigen Gefäßmalformationen handelt es sich um pathologische Kurzschlussverbindungen zwischen Arterien und Venen über einen „Nidus“, unter Ausschaltung des Kapillarbetts im Hirngewebe. AVMs können in allen Hirnparenchymbereichen auftreten, werden vorwiegend über parenchymversorgende Gefäße gespeist und kommen wesentlich seltener als Aneurysmen vor. Es handelt sich in erster Linie um angeborene Fehlbildungen, die eine Tendenz zur Vergrößerung im Laufe des Lebens zeigen. AVMs können zu Blutungen führen, das Risiko beträgt circa zwei bis vier Prozent pro Jahr. Intracerebrale Blutungen sind bei etwa 50 Prozent der Patientinnen und Patienten ein diagnoseleitendes Symptom, gefolgt von Kopfschmerzen und epileptischen Anfällen.

Nachfolgend werden die therapeutischen Möglichkeiten erläutert:

Fisteln sind direkte Kurzschlussverbindungen zwischen Arterie und Vene:

Fisteln sind selten. Die Symptomatik ist abhängig von der Lage und der Ausprägung, das Blutungsrisiko hängt mit dem Drainagemuster zusammen. Die Beschwerden können von einem Tinnitus (pulssynchronen Ohrgeräuschen), Sehstörungen, Doppelbilder, Kopfschmerzen, Hydrocephalus, neurologischen Ausfällen bis zu einer Demenz reichen, wobei die gravierendste Manifestation eine spontane intrakranielle Blutung darstellt. Am häufigsten sind durale, arterio-venöse-Fisteln (AV-Fisteln) am Sinus transversus und Sinus cavernosus. Die Diagnostik gestaltet sich heterogen und muss durch spezielle Verfahren ermittelt werden. Die Indikation zu einer Behandlung einer Fistel hängt von der klinischen Symptomatik und dem venösen Abflussmuster ab. Meistens werden Fisteln endovaskulär durch eine Embolisation mit Flüssigembolisaten oder Coils therapiert.

Embolisationen bei Tumoren werden meist in einem präoperativen oder palliativen Setting durchgeführt. Bei präoperativen Eingriffen ist unter anderem das Ziel, dass während der operativen Entfernung das Blutungsrisiko gesenkt wird, da der Tumor weniger durchblutet wird und die Resektionschancen sich dadurch verbessern. Bei der palliativen Therapie, soll sich der Tumor durch die Minderversorgung verkleinern und so einen Benefit in der Lebensverlängerung sowie als Unterstützung bei anderen Verfahren z. B. Chemotherapie mitwirken.

Es sind neben speziellen medizinischen Materialien und verschiedenen Embolisaten auch eine intensive Erfahrung des interventionellen Teams bzw. interdisziplinäre Entscheidungs- und Behandlungsstrukturen Voraussetzung für eine erfolgreiche Intervention.

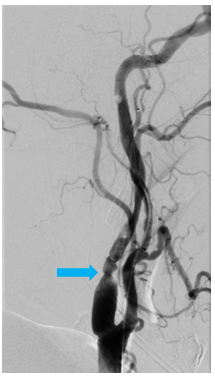

Zu Gefäßeinengungen (Stenosen) von Arterien kommt es vor allem durch atherosklerotische Plaques, se...

Zu Gefäßeinengungen (Stenosen) von Arterien kommt es vor allem durch atherosklerotische Plaques, seltener durch Dissektionen (Gefäßwandeinrisse), Ent...

Zu Gefäßeinengungen (Stenosen) von Arterien kommt es vor allem durch atherosklerotische Plaques, seltener durch Dissektionen (Gefäßwandeinrisse), Entzündungen, Vasospasmen (Gefäßkrämpfe) und Gefäßkompressionen. Wenn sich eine Stenose langsam genug entwickelt und sich Umgehungskreisläufe bilden, können selbst eine neunzigprozentige Verengung oder gar ein Gefäßverschluss klinisch unauffällig bleiben. Dies gilt jedoch nicht im Akutstadium. Das jährliche Risiko einen Schlaganfall zu bekommen, liegt bei Patientinnen und Patienten (auch unter medikamentöser Therapie), die an Stenosen (>50 Prozent) leiden und die bereits einen Schlaganfall oder eine transitorische ischämische Attacke (TIA) erlitten haben, zwischen 12 und 14 Prozent, bei Hochrisikopatienten (> siebzigprozentige Stenosen) sogar bei bis zu 23 Prozent. Bereits ab einem Einengungsgrad von 50 Prozent kann sich eine klinische Symptomatik (wie z. B. Kopfschmerzen, Schwindel) zeigen.

Die Indikation zur Behandlung von Stenosen hängt in erster Linie von der Klinik, der Lokalisation bzw. der Gefäßbeschaffenheit und der Morphologie ab. Es gibt die Möglichkeit einer operativen oder endovaskulären Therapie mittels Aufdehnung des Gefäßes mit einem Stent, abseits einer konservativen, medikamentösen Therapie.

CT-gezielte Infiltrationen werden bei radikulären Beschwerden sowie Schmerzen ausgehend der kleinen...

CT-gezielte Infiltrationen werden bei radikulären Beschwerden sowie Schmerzen ausgehend der kleinen Wirbelgelenke als Therapie im Bereich der Wirbels...

CT-gezielte Infiltrationen werden bei radikulären Beschwerden sowie Schmerzen ausgehend der kleinen Wirbelgelenke als Therapie im Bereich der Wirbelsäule angewandt, z. B. bei Protrusionen der Bandscheiben, Stenosen, postoperativ, Arthrosen etc. Hierbei werden schmerzstillende und entzündungshemmende Medikamente unter CT-Kontrolle punktgenau verabreicht.

Bei der Radiofrequenztherapie bzw. thermischen Denervierung wird die Weiterleitung des Schmerzes vom Ort der Entstehung (z. B. Wirbelgelenke) zum Gehirn durch die thermische Ausschaltung der Schmerzfasern unterbrochen. Auf diese Weise lassen sich die lokalen Beschwerden deutlich reduzieren.

Eine lumbale Drainage ist eine Form der externen Liquorableitung. Hierbei wird über einen dünnen Katheter überschüssiger Liquor abgeleitet. z. B. Hydrozephalus, Messung des Liquordrucks, intrathekale Medikamentengabe etc.

Der Blood-Patch ist eine Therapiemöglichkeit beim Liquorverlust-Syndrom. Dabei wird aus einer Armve...

Der Blood-Patch ist eine Therapiemöglichkeit beim Liquorverlust-Syndrom. Dabei wird aus einer Armvene entnommenes Blut unter CT-Kontrolle in den Epid...

Der Blood-Patch ist eine Therapiemöglichkeit beim Liquorverlust-Syndrom. Dabei wird aus einer Armvene entnommenes Blut unter CT-Kontrolle in den Epiduralraum rund um das Liquorleck injiziert, um es abzudichten. Das injizierte Blut erzeugt ein künstliches Hämatom, das zum Verschlss des Liquorlecks führt.

Eine Biopsie ist die minimalinvasive Entnahme von Gewebe aus Knochen oder Weichteilen mit dem Ziel,...

Eine Biopsie ist die minimalinvasive Entnahme von Gewebe aus Knochen oder Weichteilen mit dem Ziel, krankhafte Veränderungen zu diagnostizieren, z. B...

Eine Biopsie ist die minimalinvasive Entnahme von Gewebe aus Knochen oder Weichteilen mit dem Ziel, krankhafte Veränderungen zu diagnostizieren, z. B. bei Tumoren, Metastasen oder zur Differenzierung von unklaren Bildbefunden.

Bei Zysten, z. B. Synovialzysten, kann auch die CT-gesteuerte Schmerztherapie – die Punktion mit Sprengung – angeboten werden.

Referenzen:

E. Anirudh, E., Harrichandparsad, R. and Lazarus, L. (2022), “Anatomical basis of intracranial meningiomas referred for preoperative embolisation: A retrospective chart review”, Translational Research in Anatomy, Vol. 27, p. 100191.

Wu, P., Liang, C., Wang, Y., Guo, Z., Li, B., Qiu, B., Li, X., Wen, Z. and Pan, Q. (2013), “Microneurosurgery in combination with endovascular embolisation in the treatment of solid haemangioblastoma in the dorsal medulla oblongata”, Clinical neurology and neurosurgery, Vol. 115 No. 6, pp. 651–657.