17.30 Uhr: Ankündigung an den Schockraum

etwa 80-jährige Patientin

bewusstseinsgetrübt nach Sturz

Nicht intubiert, nicht beatmet. Eintreffen in 20min, mit NEF.

17.53 Uhr: Übergabe im Schockraum durch den Notarzt. Patientin 79 Jahre alt. Wurde im Bad vom Gatten mit blutender Kopfwunde gefunden (unbeobachtet).

Bilder werden geladen...

Bilder werden geladen...Im EKG des Notarztes im Sanitätseinsatzwagens (SEW) zeigten sich ST- Senkungen. An Vorerkrankungen ist nur ein Bluthochdruck bekannt. Insgesamt stellt sich dem Notarzt eine unklare Situation dar. EKG- Veränderungen, Bewusstseinstrübung, Zustand nach Sturz. In kurzer Zeit muss der Notarzt eine Vielzahl an Differenzialdiagnosen beachten und die bestmögliche Patientenversorgung gewährleisten. Aufgrund der unklaren zugrundeliegenden Problematik wird eine abwartende Therapie gewählt, ein Venflon gelegt und langsam Elomel verabreicht.

Als mögliche Differenzialdiagnosen in Betracht kommen hier beispielsweise eine Subarachnoidalblutung (Sturz im Rahmen der Bewusstseinstrübung), Myocardinfarkt mit incipientem kardiogenen Schock oder Aorten- Dissektion.

Im Schockraum zeigte sich eine Verschlechterung im Vergleich zur Situation vor Ort:

A: schnarchendes Atemgeräusch mit jugulären (die Halsvene betreffende) Einziehungen

B: Sättigung um 80%, teilweise aber auch nicht messbar

C: erster NIBD (nichtinvasive Blutdruckmessung) am rechten Arm: RR 120/ 65 bei Tachycardie (120bpm)

D: GCS bei 9; unruhige Patientin

Beim Entkleiden präsentiert sich die Patientin im Bereich des Knies marmoriert.

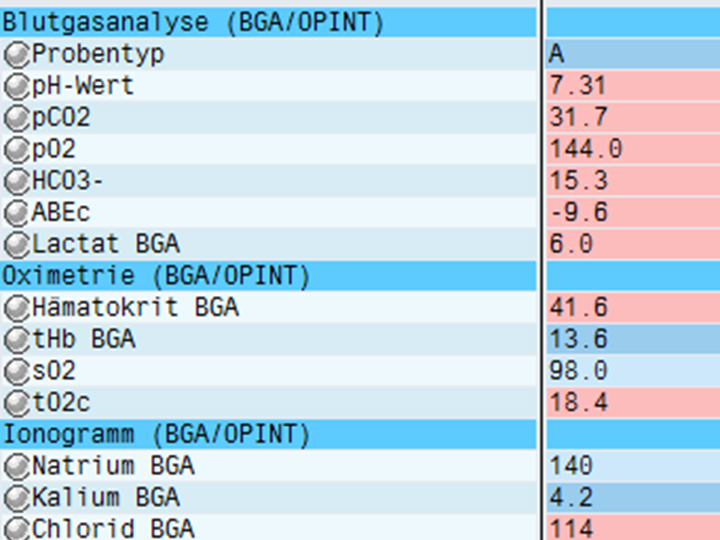

Es wird ein Notfalllabor inkl. BGA ( Blutgasanalyse) durchgeführt; weiters linksseitig radial eine Arterie gelegt. Die Blutgasanalyse zeigt folgende ...

Im NIBD rechtsseitig ist mittlerweile kein Blutdruck messbar, in der IBP links radial ein erster Wert von 50/25. Es werden nun mehrmals Norboli verab...

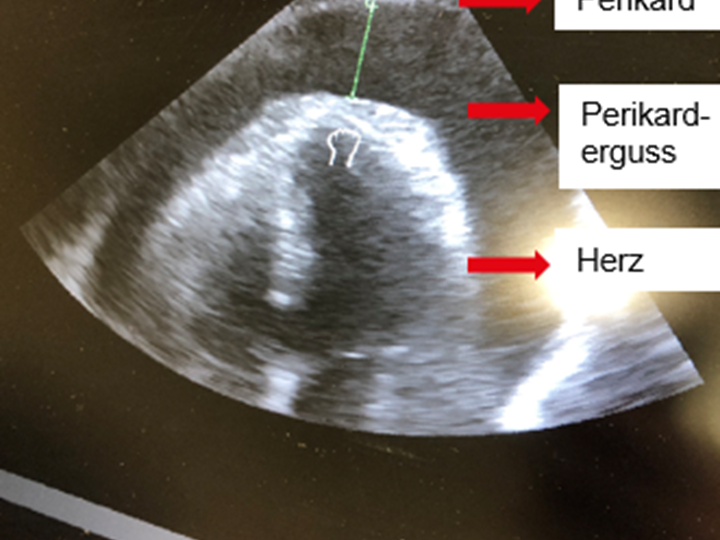

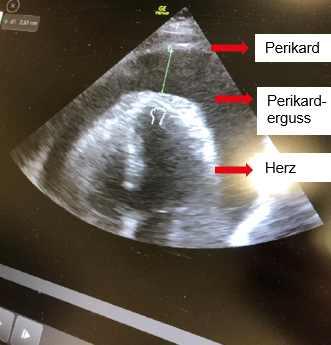

Im NIBD rechtsseitig ist mittlerweile kein Blutdruck messbar, in der IBP links radial ein erster Wert von 50/25. Es werden nun mehrmals Norboli verabreicht, sowie der Verdacht auf Aortendissektion in den Raum gestellt. Ein orientierendes Herzecho durchgeführt, parallel der Herzchirurg verständigt.

Es zeigt sich also ein ausgeprägter Perikarderguss (Flüssigkeitsansammlung innerhalb des Herzbeutels).

Die Verdachtsdiagnose erhärtet sich und nach (schwieriger) Stabilisierung mit Norboli und mittlerweile auch Supraboli (jeweils 1:100) wird unter Spon...

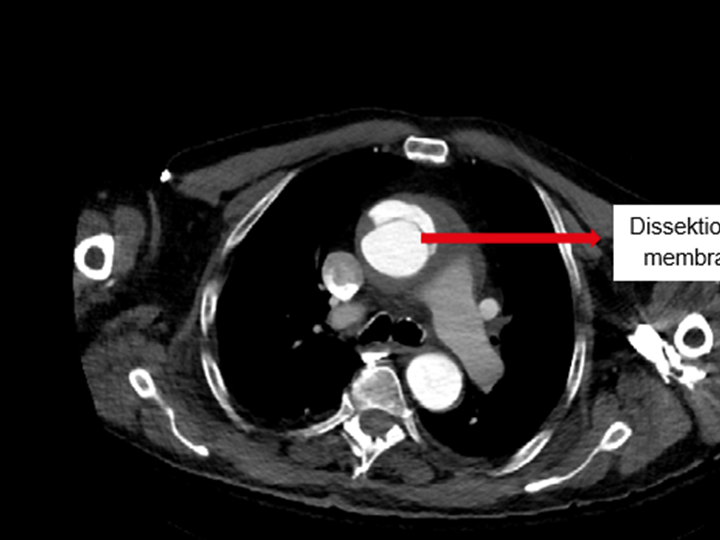

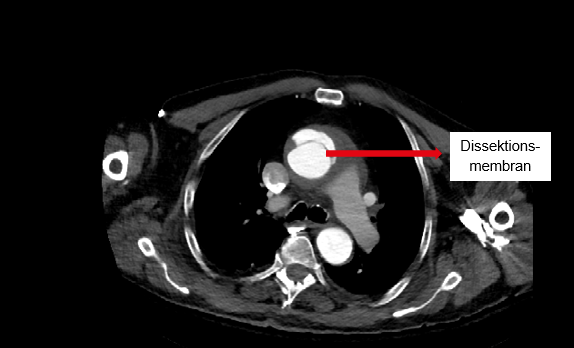

Die Verdachtsdiagnose erhärtet sich und nach (schwieriger) Stabilisierung mit Norboli und mittlerweile auch Supraboli (jeweils 1:100) wird unter Spontanatmung ein CT Thorax und Abdomen angefertigt. Das CT muss mehrmals aufgrund der zunehmenden Instabilität (RR bis 35syst mit Nor- und SupraBoli max 80syst.) unterbrochen werden. Die Anfertigung gelingt und im CT bestätigt sich eine ausgeprägte Typ A- Dissektion der Aorta.

Im Rahmen der Diagnosefindung bestätigte sich die Aortendissektion (Typ A).

Info: Unter einer Aortendissektion (Riss der Hauptschlagader) versteht man den Einriss der inneren Schicht der Aorta, wodurch Blut in die Wandschichten eindringt und diese aufspaltet. Die akute Typ A-Dissektion - bei welcher die Einblutung bereits im aufsteigenden Anteil der Aorta beginnt und sich so über die gesamte Länge ausbreiten kann - ist ein lebensbedrohlicher Notfall und bedarf einer sofortigen operativen, herzchirurgischen Versorgung.

Die einzig mögliche Therapie der A-Dissektion ist die sofortige Notfall-OP. Etwa 20 % der Patient/-innen versterben allerdings, bevor sie das Krankenhaus erreichen. Das Procedere wird im Team mit Herzchirurgie, Anästhesie und Intensivmedizin besprochen. Es erfolgt eine Abwägung bezüglich Überlebenschance der Patientin. Das Risiko der Patientin, den Eingriff nicht zu überleben, nähert sich einer 100%igen Wahrscheinlichkeit, hier herrscht in den anwesenden Fachdisziplinen Konsens. Aufgrund der völlig entgleisenden Kreislaufsituation wird nun eine palliative Herangehensweise beschlossen

Die Patientin verstirbt um 18.50 Uhr.

Crew Resource Managment lautet das Stichwort! Ursprünglich aus der Luftfahrt kommend, hat sich das CRM sehr spät erst in der Medizin etabliert. Und etabliert ist euphemistich, denn wirklich angewendet wird es in der Medizin leider sehr selten. Im Wesentlichen geht es dabei darum, Human Factors als Ursache von z.B. Behandlungsfehlern von Patient/-innen zu reduzieren. Eines der Prinzipien lautet: „Verhindere und erkenne Fixierungsfehler.“

Genau das passiert allerdings häufig sowohl präklinisch als auch im Krankenhaus. Man postuliert eine Verdachtsdiagnose, die dann schnell zur Arbeitsdiagnose mit der entsprechenden Therapie wird, welche den Patient/-innen im schlimmsten Fall schaden kann.

Die A-Dissektion wird häufig als ein „Chamäleon“ bezeichnet, da sich die Symptome völlig unterschiedlich präsentieren können. Die EKG Veränderungen könnten als ACS (akutes Koronarsyndrom, worunter instabile Angina pectoris, NSTEMI und STEMI fallen) missgedeutet werden. Da im Rahmen der Dissektion die Koronarien mitbetroffen sein können ist dies auch nicht ganz falsch. Die Therapie unterscheidet sich allerdings erheblich. Präklinisch eine Aortendissektion sicher zu diagnostizieren ist nahezu unmöglich. Hinweise wie Blutdruckdifferenz beider Arme (>20mmHg), ein stechender, starker thorakaler und in den Rücken ausstrahlender Schmerz (in den Lehrbüchern oft als stärkster Schmerz, der selbst mit Opiaten kaum kontrollierbar ist beschrieben), mag vielleicht ein deutlicher Hinweis sein, ist aber mehr als unspezifisch. Meiner Erfahrung nach sind die Schmerzen häufig sogar diskret und unspezifisch. Ich erinnere mich an eine Patientin die einen diskreten Flankenschmerz angab, der teilweise bewegungsabhängig war. Blutdruckdifferenz bestand bei ihr nicht, ebenso wenig neurologische Symptome oder EKG Veränderungen. Auffällig war bei ihr nur ein für sie untypischer leicht erniedrigter Blutdruck.

Kurzgefasst: Bei Verdacht auf Aortendissektion, sollte weder Heparin noch Aspisol, Clopidogrel, Efient oder Ähnliches verabreicht werden. Hinweise sind in variabler Kombination: ein für den Patienten untypisch niedriger Blutdruck, Blutdruckdifferenz, vorbekannte oder suspizierte arterielle Hypertonie, neurologische Symptome (wie bei Insult), selten auch Querschnittssymptomatik, oder auch (oft einseitiges) Mottling, je nach Ausprägung und Höhe der Dissektion der oberen oder auch unteren Extremität.

Aus diesem Fall ergeben sich mehrere Schwierigkeiten. Zum einen aus präklinischer Sicht. Lehrbuchfälle sind in der täglichen Praxis eher seltene Ereignisse, ebenso wie in diesem Beispiel. Eine Patientin mit initialem Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma zeigt in der weiteren Untersuchung Auffälligkeiten, die nicht zur Arbeitshypothese passen (ischämietypische EKG Veränderungen, wobei dies so auch nicht ganz richtig ist, da bei SAB (Subarachnoidalblutung) durchaus auch EKG Veränderungen im Sinn von Ischämiezeichen möglich sind).

Aus meiner Sicht sind tatsächlich beide präklinischen Hypothesen weitgehend schlüssig.

Möglichkeit 1: Die Patientin hat einen hämodynamisch wirksamen Myokardinfarkt, kollabiert und stürzt unglücklich im Badezimmer. Aufgrund der cerebralen Minderperfusion, kommt es zur Bewusstseinstrübung.

Möglichkeit 2: Die Patientin stürzt aufgrund von Gebrechlichkeit ( Fremdanamnese!) oder rutscht aus, stürzt unglücklich und zieht sich ein SHT zu.

Weitere Möglichkeiten:

Möglichkeit 3: Die Patientin stürzt aufgrund einer spontanen SAB (Subarachnoidalblutung)

Möglichkeit 4: Aortendissektion

Möglichkeiten 5- 99: Es sind sehr viele Diagnosen denkbar. In der Präklinik ist jedoch eine Diagnose oft schwierig, da nur wenig Zeit und wenig Möglichkeiten einer zufriedenstellenden Diagnostik gegeben sind (meist kein Ultraschall, keine Blutgasanalyse, kein Labor, keine Bildgebung).

Alle Möglichkeiten bzw. Arbeitshypothesen haben gemeinsam, dass in irgendeiner Form ein cerebrales Geschehen vorliegen muss. Sei es im Sinn einer Hirnblutung oder im Sinn einer cerebralen Minderperfusion aufgrund der hämodynamischen Situation.

Die Patientin verfällt nach Eintreffen in der Klinik. Jetzt gilt es rasch zu handeln:

Das nächste Problem liegt in dem weiteren Procedere. Die Diagnose ist schnell gefunden, wie ist nun das weitere Vorgehen:

In Zusammenschau der Befunde, der Kreislaufsituation, sowie des etwas fortgeschrittenen Alters bei akuter schwerer Erkrankung (A- Dissektion), wird im Team die Entscheidung für ein palliatives Vorgehen getroffen.

Wie erwähnt ist eine präklinische Diagnose einer A-Dissektion nahezu unmöglich. Auch wenn immer häufiger in den primären Sonderrettungsmitteln ein Sonogerät zur Verfügung steht, sind kann keine sichere Diagnose erreicht werden. Eine suprasternal darstellbare Dissektionsmembran ist selten und schwierig darstellbar (suprasternal), häufig sind außerdem Artefakte. Aorteninsuffizienz kann sehr unspezifisch sein, hingegen ist eine Perikardtamponade ein sehr deutlicher, wenn auch wieder seltener Hinweis auf eine Dissektion.

Häufig sind bei A-Dissektionen Hypotonien als Zeichen der konsekutiven Aorteninsuffizienz, bzw. Perikardtamponade hinweisend.

Ist nur ein schwacher Verdacht auf eine A-Dissektion gegeben, sollte ein D-Dimer bestimmt werden.

Laborchemisch können generell Erhöhungen von Akutphase-Proteinen wie C-reaktives Protein, Fibrinogen, D-Dimere oder Troponin-T nachgewiesen werden. EKG-Veränderungen sind bei Typ-A-Dissektionen sehr unspezifisch mit in ca. 1–2 % der Fälle vorliegender ST-Hebung.

Therapie: Akut Therapie ist immer eine Blutdrucksenkung vorzugsweise mit (kurzwirksamen!) Betablockern: Idealziel soll ein RR von 120/80, sowie eine Herzfrequenz von 60 sein. Empfehlenswert sind dafür sicherlich kurzwirsame Betablocker wie Esmolol, da bei nicht auszuschließender Kreislaufkompromittierung, längerwirksame Betablocker eine fatale Wirkung haben.

Eine akute Typ A Dissektion stellt darüber hinaus einen herzchirurgischen Notfall dar und muss umgehend operiert werden, da die Mortalität ab dem Zeitpunkt des Akutereignisses 1-2% pro Stunde beträgt.

Nach dem Zivildienst im Rettungswesen hat Tobias Guttmann das Medizinstudium in Graz absolviert, Turnus in Linz (noch AKh).

Beginn der Facharztausbildung für Anästhesie und Intensivmedizin 2016, Abschluss 2021.

Während des Studiums ehrenamtliche Tätigkeit bei der Rettung.

2017 (zitternder) Beginn der notärztlichen Tätigkeit, bislang weit über 1000 Einsätze.